いびきが気になるときは何科を受診するか知っていますか?

いびきは多くの方が経験する症状ですが、単なる睡眠中の音だけでなく、重大な健康問題のサインかもしれません。

いびきの原因はさまざまで、生活習慣上の問題から睡眠時無呼吸症候群のような深刻な病気まで幅広く存在します。

質のいい睡眠のために、いびきについて正しく理解することが大切です。

この記事では、いびきの原因や受診すべき診療科、検査や治療法についてご説明いたします。

1. いびきはなぜ起こるのか

いびきは、睡眠中に上気道(鼻から喉にかけての空気の通り道)が狭くなることで発生します。

狭くなった気道を空気が通過する際に、周囲の軟組織(軟口蓋、口蓋垂(こうがいすい)、舌根部(ぜっこんぶ)など)が振動することで音が生じるのです。

いびきの主な原因には以下のようなものがあります。

・肥満

・加齢による筋力低下

・アルコールの過剰摂取

・喫煙

・睡眠薬の使用

・鼻炎やアレルギー

・扁桃腺肥大

・顎の形態異常

とくに、肥満や飲酒などの生活習慣がいびきを引き起こしやすくなります。

例えば、肥満の方は首周りに余分な脂肪がつくことで気道が圧迫され、いびきが出やすくなります。

また、アルコールには筋肉を弛緩させる作用があるため、就寝前の飲酒は喉の筋肉をリラックスさせすぎて、いびきの原因となることもあります。

喫煙も気道に炎症を引き起こし、粘膜を腫れさせることでいびきを悪化させる要因となります。

さらに、不規則な睡眠習慣や寝不足が続くと睡眠時の筋肉の緊張が低下し、いびきが起こりやすくなることがあります。

そのため、これらの生活習慣を見直すことで、いびきが改善する可能性があります。

一方で、生活習慣の改善だけでは解決しないいびきもあります。

そのいびきは病気が原因のいびきです。

【参考文献】”Snoring – adults” by MedlinePlus

https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000720.htm?utm_source=chatgpt.com

2. いびきの原因になる病気をご紹介します

いびきの原因となる代表的な病気には、以下のようなものがあります。

・睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に10秒以上の無呼吸状態が1時間に5回以上、または7時間の睡眠中に30回以上起こる状態を指します。

睡眠時無呼吸症候群の症状は激しいいびきを伴い、無呼吸が繰り返されるのが特徴です。

単なる睡眠の質の問題にとどまらず、健康リスクを大きく高める可能性があります。

とくに指摘されているのが糖尿病との関連です。

睡眠時無呼吸症候群の重症度が高まるほど、糖尿病を合併する割合も増加すると言われています。

さらに、高血圧や心臓病、脳卒中といった循環器疾患のリスクも上昇します。

また、日中の強い眠気により交通事故や作業中の事故が増えるリスクも指摘されています。

放置すると命に関わる深刻な問題につながる可能性があるため、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、早期に医師の診断を受け、適切な治療を開始することが重要です。

・アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎は、花粉やハウスダストなどのアレルゲンが原因で鼻の粘膜が炎症を起こす病気です。

鼻づまりや鼻水が主な症状ですが、鼻が詰まることで口呼吸になりやすくなり、それがいびきの原因になることがあります。

花粉症などの季節性アレルギー性鼻炎の方は、症状が悪化する時期にいびきがひどくなることがあります。

一方、ハウスダストなどによる通年性アレルギー性鼻炎の場合は、一年を通していびきに悩まされる可能性があります。

そのため、アレルギー性鼻炎の管理が、いびきの改善にもつながることがあると言えるでしょう。

・鼻中隔湾曲症(びちゅうかくわんきょくしょう)

鼻中隔湾曲症は、鼻の中央を左右に分ける壁(鼻中隔)が曲がっている状態を指します。

鼻中隔湾曲症の状態では鼻の通りが悪くなり鼻呼吸がしづらくなるため、口呼吸が増えていびきが発生しやすくなります。

口呼吸の状態だと喉が乾燥しやすくなるため、喉の痛みなどを引き起こしたり、ウイルスや細菌が口から体内に侵入しやすくなり他の病気に感染することもあります。

鼻中隔湾曲症は、先天的な場合もあれば、ケガや外傷が原因で発症することもあります。

軽度の場合は日常生活に支障がないこともありますが、重度の場合は手術が必要になることがあります。

・扁桃肥大

扁桃肥大は、のどの奥にある扁桃(へんとう)が腫れて大きくなった状態です。

扁桃が肥大すると気道が狭くなり、空気の通りが悪くなることでいびきが発生しやすくなります。

とくにお子さまの場合、扁桃肥大が原因でいびきや睡眠時無呼吸症候群を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

お子さまのいびきが続く場合は、小児科や耳鼻咽喉科で早めに相談することを検討しましょう。

以上のように病気が原因のいびきは、ご自分の力で改善するのが難しいケースが多いため、専門医による診断と適切な治療が重要です。

【参照文献】環境再生保全機構『睡眠時無呼吸症候群とは?ぜん息・COPDと深い関わりがあります』

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/column/202307_4/

【参考文献】”Obstructive sleep apnea – adults” by MedlinePlus

https://medlineplus.gov/ency/article/000811.htm

【参考文献】”Does how loud you snore matter to your health?” by National Institutes of Health

https://www.nhlbi.nih.gov/news/2024/does-how-loud-you-snore-matter-your-health

3. 受診が必要ないびきとは?

いびきは多くの方が経験する一般的な症状ですが、必ずしもすべてのいびきが医療機関での受診が必要とは限りません。

ただし、特定の条件に当てはまるいびきは、潜在的な健康問題のサインである可能性があります。

ここからは、どのようないびきが受診を必要とするのか、また、どの診療科を受診すべきかをご説明いたします。

いびきが単なる寝息の延長なのか、それとも治療が必要なサインなのかを見極めるポイントを知ることで、健康リスクを未然に防ぎましょう。

3-1. 早急に病院を受診しましょう

以下のような特徴を持ついびきは、早急に医療機関での受診を検討する必要があります。

・毎晩のように出るいびき

・一晩中続くいびき

・家族やパートナーの睡眠を妨げるほど激しいいびき

・就寝中に一瞬、呼吸が止まるのが観察されるいびき

これらの症状は、いびきが単なる寝息ではなく、睡眠時無呼吸症候群などの深刻な健康問題を示している可能性があります。

とくに、就寝中に呼吸が止まる(無呼吸)が見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いため、早めに医療機関への受診を検討しましょう。

睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧や心臓病、脳卒中といった重大な合併症を引き起こすリスクが高まります。

また、日中の強い眠気 や 集中力の低下、朝の頭痛、起床時の喉の渇きなどがいびきと併発している場合も注意が必要です。

中等症以上の睡眠時無呼吸症候群は心疾患、糖尿病などの代謝疾患、気管支喘息の悪化など様々な全身の障害を引き起こすことが知られてきています。

いびき、睡眠時無呼吸を疑ったら一度重症度判定の検査をお勧めします。

現在は簡易、精密ともに家庭で施行できますので入院の必要なく検査を進めることができますよ。

病気が原因のいびきは、ご自分で改善・対処するのは難しい場合がほとんどです。

そのため、上記のような症状がある場合は、適切な診療科を受診し、専門医による診断と治療を受けることが重要です。

早期発見・早期治療により、潜在的な健康リスクを軽減し、より良質な睡眠を取り戻すことができます。

3-2. いびきは何科?

いびきの原因は多岐にわたるため、受診すべき診療科も原因によって異なります。以下に、主な診療科とその特徴をご説明しましょう。

1. 呼吸器内科

呼吸器内科は、肺や気管支など呼吸に関わる器官の病気を専門とする診療科です。

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療を行うことが多く、いびきの精密検査や治療を行います。

また、喫煙によりいびきが生じている疑いのある方は、呼吸器内科で禁煙治療を受けるのも効果的です。

2. 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科は、耳、鼻、のどの病気を専門とする診療科です。

アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症、扁桃肥大などのいびきの原因となる疾患の診断と治療を行います。

また、いびきの手術的治療を専門とする耳鼻咽喉科医もいます。

3. 循環器内科

睡眠時無呼吸症候群は心臓や血管に負担をかけるため、循環器系に合併症がある場合やそのリスクが疑われる場合には、循環器内科の受診が必要です。

とくに高血圧や不整脈がある場合は、循環器内科で詳しい検査を受け、必要に応じて治療を進めることで、心疾患のリスクを軽減できます。

4.いびき外来・睡眠外来

一部の医療機関では、いびきや睡眠障害に特化した「いびき外来」や「睡眠外来」を設けています。

これらの専門外来では、いびきや睡眠時無呼吸症候群の診断から治療まで、総合的なケアを受けることができます。

5. 小児科

お子さまのいびきが気になる場合は、小児科への受診を検討するといいでしょう。

小児の睡眠時無呼吸症候群は、成人とは異なる特徴があるため、小児科医による専門的な診断と治療が必要です。

以上のようにいびきの原因によって適切な診療科が異なるため、まずはかかりつけ医に相談し、適切な診療科を紹介してもらうのがよいでしょう。

また、多くの医療機関では、各診療科が連携していびきの診断と治療にあたっています。

たとえば、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、呼吸器内科で診断を受けた後、必要に応じて耳鼻咽喉科での手術や循環器内科での合併症の管理を行うなど、複数の診療科が協力して治療にあたることがあります。

重要なのは、いびきの症状が気になる場合は、躊躇せずに医療機関を受診することです。

専門医による適切な診断と治療により、いびきの改善だけでなく、潜在的な健康リスクの軽減にもつながります。

【参考文献】”What can I expect during a sleep study?” by Harvard Health

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/what-can-i-expect-during-a-sleep-study

4. 検査と治療

いびきの症状で医療機関を受診した場合、まず問診と診察が行われます。

そのあと、必要に応じて以下のような検査と治療が実施されるのが一般的です。

【検査】

いびきの検査には、主に以下の2種類があります。

1. 簡易検査(アプノモニター)

簡易検査は、ご自宅で行える睡眠時の呼吸状態を調べる検査です。

小型の測定器をからだに装着し、一晩寝ることで睡眠中の呼吸状態や酸素飽和度などのデータを記録します。

比較的手軽に行えることが利点ですが、睡眠の質や姿勢の変化などの詳細な情報は得られません。

2. 精密検査(終夜睡眠ポリグラフ検査)

精密検査は、通常、睡眠専門の医療機関で一泊入院して行います。

この検査では、脳波、心電図、呼吸状態、酸素飽和度、いびきの音、からだの動きなど、多くのパラメータを同時に測定します。

このため、睡眠の質や睡眠時無呼吸症候群の重症度を正確に評価することができます。

これらの検査結果に基づいて、医師がいびきの原因や睡眠時無呼吸症候群の有無、重症度などを診断します。

【治療】

いびきの治療は、原因や重症度によって異なりますが、主な治療法には以下のようなものがあります。

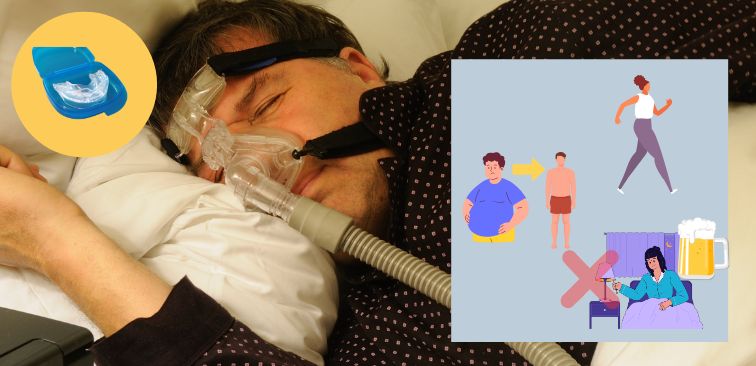

・CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)

治療法として最も広く使用されているのがCPAP(シーパップ)療法です。

これは「Continuous Positive Airway Pressure(持続陽圧呼吸療法)」の略称で、就寝時に専用のマスクを装着し、鼻や口から空気を送り込むことで気道が閉塞するのを防ぎます。

CPAP療法では、専用の機器が一定の圧力で空気を送り込み、気道を広げた状態に保つことで、無呼吸やいびきを防ぎます。

この結果、酸素供給がスムーズになり、睡眠の質が改善されるのです。

CPAP療法は効果が非常に高く、正しく使用すれば無呼吸やいびきがほぼ完全に抑えられます。

また、血圧が下がることで高血圧の改善にもつながります。

日中の眠気や集中力の低下が改善され、仕事や日常生活でのパフォーマンスが向上するケースも多く報告されています。

さらに、心筋梗塞や脳卒中などの心疾患リスクも低下することが確認されています。

ただし、CPAP療法は毎晩使用する必要があるため、最初は「マスクが煩わしい」「圧力が不快」と感じることがありますが、慣れることで快適に使用できるようになるケースが多いです。

使用時に重要なのはフィッティングです。

ご自分に合ったマスクを選ぶことで装着感や快適さが向上します。

また、鼻や喉の乾燥を防ぐために加湿機能付きのモデルを選ぶとより快適に使用できるでしょう。

さらに、呼吸に合わせて圧力を自動調整するタイプの機器を選べば、より自然な呼吸感が得られます。

CPAP療法の効果を最大限に引き出すためには長期的な継続が欠かせません。

数日や数週間の使用では効果が安定しにくいため、「慣れるまで使い続ける」ことが重要です。

医師や専門家と相談しながら、適切な機器の設定やマスクの調整を行い、ご自分に最適な治療環境を整えることがポイントです。

・マウスピース療法

下顎を前方に引き出すマウスピースを装着することで、気道を広げる治療法です。

軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群やいびきに効果があります。

CPAP療法ほど効果は高くありませんが、装着が比較的簡単で携帯性に優れています。

・手術療法

鼻中隔湾曲症や扁桃肥大などの構造的な問題がある場合、手術による治療が選択されることがあります。

口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)や舌根正中部切除術など、いびきや睡眠時無呼吸症候群の改善を目的とした手術もあります。

・生活習慣の改善

肥満の改善、禁煙、適度な運動、就寝前のアルコール摂取を控えるなど、生活習慣の改善もいびきの軽減に効果があります。

医師の指導のもと、これらの生活習慣の改善を行うことが重要です。

・体位療法

仰向けで寝るといびきが悪化する方の場合、横向きで寝ることを促す体位療法が効果的なことがあります。

専用の枕や背中に球を付けたパジャマなどを使用して、仰向けになるのを防ぎます。

・薬物療法

アレルギー性鼻炎が原因でいびきが生じている場合、抗アレルギー薬や鼻噴霧ステロイド薬などが処方されることがあります。

ただし、いびきそのものを直接治療する薬はありません。

以上のような治療法は、患者さんの症状や原因、生活スタイルに応じて最適な方法が選ばれます。

場合によっては、複数の治療法を組み合わせて行うことで、より高い効果が期待できます。治療を開始したあとも、症状の改善状況や副作用を確認するために、定期的な受診が欠かせません。

とくにCPAP療法を行っている場合は、機器の調整や使用状況をチェックするために、定期的な通院が必要です。

治療を続けているにもかかわらず症状が改善しない場合や、新たな症状が現れた場合は、速やかに担当医に相談しましょう。

必要に応じて治療法を見直したり、追加の検査を行ったりすることで、より効果的な対応が可能になります。

いびきの治療は単に音を減らすことが目的ではありません。睡眠の質を根本から改善し、無呼吸による健康リスクを軽減することが最大の目的です。

そのため、症状が軽減したからといって自己判断で治療を中断せず、必ず医師の指示に従って継続することが大切です。

【参考文献】”Metabolic syndrome” by MedlinePlus

https://medlineplus.gov/ency/article/007290.htm

【参考文献】”Intraoral Devices for Snoring and/or Obstructive Sleep Apnea – Class II Special Controls Guidance Document for Industry and FDA” by FDA

https://www.fda.gov/medical-devices/guidance-documents-medical-devices-and-radiation-emitting-products/intraoral-devices-snoring-andor-obstructive-sleep-apnea-class-ii-special-controls-guidance-document

5. おわりに

いびきは単なる音の問題ではなく、健康に関わる重要なサインです。

原因は生活習慣から重大な疾患まで多岐に渡ります。激しいいびきや日中の眠気がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

治療法にはCPAP療法、マウスピース療法、手術、生活習慣の改善などがあります。

適正体重の維持、禁煙、飲酒の制限、規則正しい睡眠、横向きの姿勢なども効果的です。

改善しない場合や症状が悪化する場合は早めに専門医への受診を検討しましょう。