インフルエンザ予防はいつがベスト?家族を守るワクチンと生活習慣の工夫

インフルエンザの流行シーズンが近づくと、予防策を考える方も多いのではないでしょうか。

毎年話題になるインフルエンザワクチンですが、「いつ接種するのが効果的なのか」や「毎年接種する必要があるのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、インフルエンザの基本と予防の重要性から、ワクチン接種のベストタイミング、日常生活でできる感染予防などを解説します。

1. インフルエンザとは?予防の重要性

インフルエンザは主に冬季に流行するウイルス感染症です。

典型的な症状は、高熱(38℃以上)や悪寒、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身のだるさなどの全身症状です。

これらに加えて、鼻水やのどの痛み、咳などの呼吸器症状も見られます。

症状のピークは発症後数日以内で、多くの場合1週間程度で回復に向かいます。

しかし、まれに症状が長引いたり悪化したりするケースもあるため油断はできません。

インフルエンザウイルスにはA型・B型・C型などがありますが、季節性の流行を起こすのは主にA型とB型です。

場合によっては、1シーズンにA型とB型両方に感染することもあります。

【参考情報】”Influenza (Flu)” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/index.html

1-1.合併症と重症化リスク

インフルエンザに感染すると多くは1週間程度で回復しますが、まれに重い合併症を引き起こすことがあります。

代表的な合併症が肺炎です。

ウイルスが肺まで達するとウイルス性肺炎を発症し、さらに細菌が二次感染すると重度の細菌性肺炎に至る場合があります。

特に高齢者では肺炎を併発しやすく、命に関わることもあります。

ほかにも、小児ではインフルエンザ脳症(急性脳炎)を起こし、後遺症や死亡につながることがあります。

また、中耳炎や高熱による熱性けいれんを引き起こす例もあります。

65歳以上の高齢者、喘息・慢性肺疾患や心疾患、糖尿病などの基礎疾患がある方、妊娠中の方、免疫力が低下している方は、インフルエンザによって持病が悪化したり重い合併症を起こしたりするリスクが高くなります。

こうした方は特に予防と早期受診が重要です。

特に高齢者や小さなお子さん、ご家族や職場などにリスクの高い方がいる場合、自分が感染源とならないように予防することが大切です。

◆「肺炎」の基本情報>>

◆「喘息」の基本情報>>

◆「糖尿病」の基本情報>>

【参考情報】『インフルエンザ』国立健康危機管理研究機構

https://id-info.jihs.go.jp/

【参考情報】”Flu and People 65 Years and Older | Influenza (Flu)” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/highrisk/65over.htm

2. インフルエンザワクチンの効果と副反応

インフルエンザ予防の柱となるのがワクチン接種です。

ここでは、インフルエンザワクチンの具体的な効果や副反応など基本的な知識について押さえておきましょう。

2-1.インフルエンザワクチンの効果

インフルエンザワクチンには、インフルエンザの発症を一定程度抑える効果があります。

ただし、麻しん(はしか)や風しんワクチンのように「接種すればほぼ確実に発病を防げる」訳ではありません。

ただ健康な成人で発病リスクをおよそ50~60%減少させるとの報告もあり、重症化するリスクは低く抑えられることが期待できます。

重症化予防の観点では、高齢者や基礎疾患を持つ方ほどワクチン接種のメリットが大きく、インフルエンザによる肺炎や入院・死亡のリスクを大幅に下げられることが確認されており、毎年の予防接種が推奨されています。

【参考情報】『インフルエンザワクチンを接種しましょう』日本プライマリ・ケア連合学会 感染症委員会 ワクチンチーム

https://vaccine4all.jp

【参考情報】『インフルエンザワクチン』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/

【参考情報】”Seasonal Flu Vaccine Basics” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/vaccines/index.html

2-2.インフルエンザワクチンの安全性と副反応

インフルエンザワクチンは安全性が高く、重篤な副反応(副作用)は極めてまれです。

国内で使用されるインフルエンザワクチンは長年の使用実績があり、厚生労働省も「現行ワクチンの安全性は極めて高い」と評価しています。

〈よく見られる副反応〉

・注射した部分の赤み

・腫れ

・痛み

接種を受けた人の10~20%程度に上記の様な教区所反応が見られますが、通常2~3日で消えていきます。

〈全身的な反応〉

・微熱

・頭痛

・寒気

・倦怠感

こちらは5~10%程度に出る場合がありますが、同じく2~3日以内におさまります。

いずれも一過性で軽度なものがほとんどです。

ごく稀ではありますが、重いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こる可能性もゼロではありません。

具体的には、じんましん、呼吸困難、血圧低下などショック症状が、接種直後~30分以内に生じます。

こうした重篤な副反応は百万回に一度程度と非常にまれですが、万一に備え、接種後30分間は医療機関で安静にして経過を見ることが推奨されています。

過去にワクチンや鶏卵で強いアレルギー症状を起こしたことがある方は、事前に医師に伝えましょう。

【参考情報】『インフルエンザの予防接種による副作用とは?』健栄製薬

https://www.kenei-pharm.com/

【参考情報】”Influenza (Vaccine Safety)” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/vaccine-safety/vaccines/flu.html

3. ワクチン接種のベストタイミングはいつ?

インフルエンザワクチンの効果を最大限に発揮するには、流行時期に合わせて適切なタイミングで接種することが大切です。

早すぎても遅すぎても十分な効果が得られない可能性があるため、ここでは接種時期の考え方について解説します。

3-1. インフルエンザ流行前

日本でのインフルエンザの流行シーズンは例年12月から3月頃まで続きます。

特に1月~2月に患者数がピークを迎える傾向があるため、流行が本格化する前に抗体を作っておくことが重要です。

ワクチン接種後、体内で十分な免疫ができるまでには約2週間程かかります。

その点から、毎年10月頃からワクチン接種が開始されますので、11月中旬までに接種を完了しておくのが望ましいでしょう。

3-2. 早すぎる接種・遅すぎる接種に注意

ワクチン接種による免疫効果は約5か月程度持続します。

そのため、接種時期が早すぎるとシーズン後半に効果が薄れ、遅すぎると効果が出る前に流行にさらされるという問題が生じます。

例えば9月上旬にワクチンを打った場合、効果は翌年2月頃には弱まっている可能性があります。

日本の流行は3月まで続くこともあるため、シーズン後半の防御力低下を招きかねません。

一方、遅すぎる接種では、流行ピーク中の1~2月に抗体が間に合わない恐れがあります。

接種後2週間は効果が不十分なので、12月末~1月にかけてワクチンを受けた場合、接種直後に感染してしまうリスクも否定できません。

とはいえ、人によって生活環境や流行状況も異なります。

最近では、夏に流行が早まる傾向も見受けられます。

大切なのは、自分や家族の状況に合わせて計画を立てることです。

3-3. お子さんの場合

13歳未満の小児の場合、インフルエンザワクチンは原則として1シーズンに2回接種することになっています。

1回目の接種だけでは十分な免疫がつきにくく、2回接種することで抗体価がより高く上昇するためです。

小児の2回接種では、1回目と2回目の間隔を1~4週間空ける必要があります。

免疫効果を最大化するためには約4週間の間隔を空けるのが望ましいとされていますので、例えば11月下旬に2回目を終えたい場合、逆算して10月下旬までに1回目を受ける計画が理想的です。

早め早めに予定を立て、シーズン前半で2回目まで完了できるようスケジュールを組みましょう。

乳幼児でも生後6か月以上で接種可能となります。

医師と相談の上で接種を検討してください。

2回接種する場合、6か月~3歳未満は1回0.25mL、3歳以上13歳未満は1回0.5mLという接種量が定められています。

小児は大人に比べてインフルエンザにかかりやすく、集団生活(保育園・学校)で広がりやすい傾向があります。

お子さんをインフルエンザから守るため、そして家庭内での感染連鎖を防ぐためにも、早めの2回接種計画を立てて確実に接種することが大切です。

特に年末年始は忙しく病院も混み合いますので、余裕を持って準備しておきましょう。

【参考情報】『インフルエンザの基礎知識』大阪市

https://www.city.osaka.lg.jp

【参考情報】”ACIP Recommendations Summary | Influenza (Flu)” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/hcp/acip/index.html

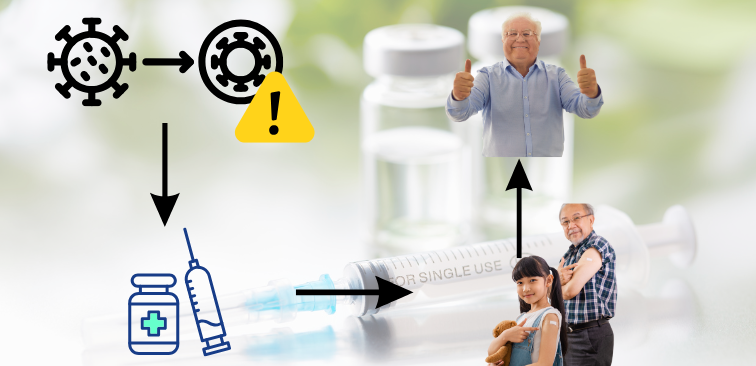

4. なぜ毎年インフルエンザワクチンを受ける必要があるの?

「昨年も予防接種したけど、今年も受けるべきなの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

インフルエンザワクチンは基本的に毎年接種することが推奨されていますが、それには明確な理由があります。

4-1. ワクチンの効果は一季節限り

インフルエンザウイルスは遺伝子が変異しやすく、抗原性が毎年少しずつ変わっていくので、昨年流行した株と今年の株が異なるケースが多々あります。

そのため、昨シーズン接種したワクチンで得た免疫が、今年流行するウイルスには通用しない可能性があるのです。

毎年の流行株に合わせてワクチンの内容も更新されているため、最新のワクチンを接種して新しいウイルス型に備える必要があります。

4-2. 継続接種のメリット

インフルエンザワクチンを継続して毎年接種することで、長期的に重症化リスクを低く抑え続ける効果が期待できます。

ワクチンの効果は一時的とはいえ、毎年接種を繰り返すことで免疫の「底上げ」が図られます。

過去に接種歴がある人は、全く接種したことがない人に比べて、たとえ感染しても重症化しにくい傾向が報告されているのです。

特に高齢者や基礎疾患を持つ方にとって、毎年のワクチン接種は命を守る上で重要な習慣です。

毎年接種している高齢者は、そうでない方に比べて入院や死亡の率が低いとのデータがあります。

また、基礎疾患のある方はインフルエンザ感染で持病が悪化するリスクが高いため、継続接種により毎年防波堤を築いておくことが大切です。

【参考情報】”How Flu Viruses Can Change: ‘Drift’ and ‘Shift’” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/php/viruses/change.html

5. 日常生活でできるインフルエンザ感染予防策

インフルエンザ予防には、ワクチン接種に加えて毎日の心がけがとても重要です。

以下のような基本的な予防策を徹底することで、インフルエンザウイルスの感染リスクを大きく減らすことができます。

・手洗い:帰宅時やトイレの後、調理や食事の前などに石けんを使って20秒以上かけて丁寧に手を洗う習慣を徹底しましょう。手指についたウイルスを洗い流すことで、接触感染のリスクを大幅に減らせます。また、手洗い後は清潔なタオルやペーパータオルで水気をしっかり拭き取ってください。

・うがい:うがいは、日本では古くから推奨されている習慣です。喉の粘膜についたウイルスを洗い流す効果が期待できます。特に人混みから帰った時などは、コップ一杯の水でうがいをしておくと良いでしょう。うがい薬の使用も有用ですが、水だけでも一定の効果があります。風邪やインフルエンザのシーズンはこまめなうがいを心がけましょう。

・マスクの着用:飛沫感染の防止に役立ちます。インフルエンザウイルスは咳やくしゃみの飛沫に乗って1メートル程度飛ぶとされています。自分が感染している場合はもちろん、周囲に患者がいる環境では不織布マスクを正しく着用して防御することが推奨されます。マスクは鼻からあごまで隙間なく覆うようにつけ、湿ったらこまめに交換してください。咳やくしゃみが出る時はマスクを着用し、マスクを忘れた際はティッシュや袖で口鼻を押さえる咳エチケットを徹底しましょう。使ったティッシュはすぐ捨て、咳やくしゃみで手が汚れたらすぐ手を洗うことも習慣にしましょう。

・室内の湿度管理と換気::空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低下し、ウイルスが侵入しやすくなります。室内は加湿器などで湿度50~60%程度に保つよう心がけましょう。定期的に窓を開けて換気し、ウイルスの濃度を下げることも有効です。

・ 免疫力を高める生活習慣:十分な休養とバランスの良い食事、日頃の体調管理も予防には欠かせません。睡眠不足や過度なストレスは免疫力の低下を招き、感染しやすくなってしまいます。規則正しい生活リズムを保ち、夜はしっかり睡眠時間を確保しましょう。また、栄養バランスの取れた食事を心がけ、体の抵抗力を高めておくことも重要です。特にビタミン類(ビタミンCやDなど)やタンパク質を適度に摂取し、免疫細胞が正常に働けるようサポートしましょう。

・人混みを避ける: インフルエンザが大流行している時期には、できる範囲で混雑した場所への外出を控えることも検討しましょう。どうしても外出が必要な場合は上述のようにマスクを着用し、帰宅後は先述の手洗い・うがいを徹底します。特に高齢の方や小さなお子さんがいる家庭では、人混みに行く際は十分な注意が必要です。

以上のような対策を組み合わせることで、インフルエンザにかかるリスクを大幅に減らすことができます。

ワクチン+日常予防策の二本柱で、この冬を乗り切りましょう。

【参考情報】”Healthy Habits to Prevent Flu | Influenza (Flu)” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/flu/prevention/index.html

6. おわりに

インフルエンザは毎年流行する身近な感染症ですが、正しい知識と予防策によって発症や重症化をかなり防ぐことができます。

インフルエンザワクチンの効果や最適な接種時期を理解し、計画的に予防接種を受けましょう。

そして手洗いやマスクなど基本の予防策や生活習慣の改善も併せて実践することで、さらに感染リスクを下げることができます。

ご自身と大切な家族の健康を守るため、ぜひ今年もインフルエンザ予防に万全の準備を整えて、安心して冬をお過ごしください。

また、もし感染した場合には慌てずに病院を受診してください。

インフルエンザには、タミフル・イナビル・リレンザ等の抗インフルエンザ薬があります。

インフルエンザの症状が現れてから2日(48時間)以内に服用する等の使用条件もありますから、医師の指示に従い服用しましょう。

◆「インフルエンザ治療薬リレンザ」について>>

◆「呼吸器内科を受診する目安」について>>

【参考情報】”Influenza (Flu) Vaccine Information Statement (Influenza Vaccine – Inactivated or Recombinant)” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/current-vis/downloads/flu.pdf