慢性呼吸不全とはどんな病気?原因・症状・治療法を解説

慢性呼吸不全とは、長期間にわたって呼吸する力が弱まり、必要な酸素を十分に体に取り込めない病気です。

さまざまな肺の病気などが原因で起こりうるため、放置すると日常生活に大きな影響が出る可能性があります。

この記事では、慢性呼吸不全の基本的な特徴や症状、検査・診断方法、そして治療法についてわかりやすくご説明します。

1. 慢性呼吸不全とはどんな病気か

慢性呼吸不全とは、呼吸という体の基本的な機能に関わる病気です。

この章では、慢性呼吸不全とは何か、その基本的な特徴についてやさしく解説していきます。

1-1. 慢性呼吸不全とは

慢性呼吸不全とは、肺が十分に酸素を取り込めず体に酸素不足の状態が慢性的に続く病気です。

通常、私たちの血液中の酸素飽和度は約95〜98%程度ありますが、慢性呼吸不全では90%前後まで低下します。

そのような低酸素状態が1ヶ月以上継続した場合に「慢性呼吸不全」と診断されます(動脈血の酸素分圧が60mmHg以下の状態が長期間続くことが基準です)。

つまり、慢性的に「酸欠状態」が体に起こっている病態です。

【参考文献】”What Is Respiratory Failure?” by National Heart, Lung, and Blood Institute

https://www.nhlbi.nih.gov/health/respiratory-failure

1-2. 急性呼吸不全との違い

急性呼吸不全はケガや急な病気で突然呼吸がうまくできなくなる状態を指します。

一方で、慢性呼吸不全はゆっくり進行して長期間続くのが特徴です。

慢性呼吸不全では体が低酸素状態に徐々に適応してしまうため、急性の場合ほど明確な自覚症状が初期に出にくいこともあります。

また急性では緊急治療が必要になりますが、慢性では在宅酸素療法など長期的なケアが中心となります。

このように、発症の速さや体の適応の有無が大きな違いです。

【参考文献】”Respiratory Failure” by MedlinePlus

https://medlineplus.gov/respiratoryfailure.html

1-3. I型・II型呼吸不全の違い

呼吸不全にはI型とII型という分類があります。

I型呼吸不全は「酸素不足(低酸素血症)だが二酸化炭素濃度は正常範囲」というタイプで、主に肺そのものの障害で起こります。

一方、II型呼吸不全は「酸素不足に加えて二酸化炭素が体内に蓄積する(高二酸化炭素)」タイプです。

慢性呼吸不全では、体内のガスバランスの違い・原因疾患によってI型とII型に分別され、II型では炭酸ガスの蓄積による頭痛や倦怠感などの症状が加わることがあります。

【参考情報】『呼吸不全、低酸素血症』昭和医科大学 呼吸器・アレルギー内科学講座

https://www.showa-kokyuki.com/medical_treatment/52/

【参考情報】『慢性呼吸不全とは』国立病院機構福岡病院

https://fukuoka.hosp.go.jp/medical/respiratory-failure/

【参考文献】”Respiratory Failure” by Brigham and Women’s Hospital (BWH) Lung Center

https://www.brighamandwomens.org/lung-center/diseases-and-conditions/respiratory-failure

2. 主な症状

慢性呼吸不全になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

ここでは、慢性呼吸不全の主な症状について、わかりやすくご説明します。

2-1. 息切れ・呼吸困難

慢性呼吸不全の代表的な症状が息切れ(呼吸困難感)です。

血中の酸素が不足すると全身の組織が酸素不足になり、日常生活のちょっとした動作でも「息が苦しい」「すぐ疲れる」と感じるようになります。

軽い段階では坂道や階段を上ったときに息切れする程度ですが、重症になると安静にしていても息苦しい状態になります。

また長期間かけて進行した場合、本人は「年のせいで息切れしやすくなった」と思い込み、症状に気づきにくいこともあります。

【参考情報】『慢性呼吸不全』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-02.htm

【参考文献】”Respiratory Failure: Causes, Symptoms & Treatment” by Cleveland Clinic (非営利医療機関サイト)

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24835-respiratory-failure

2-2. 咳や痰

咳は、慢性呼吸不全の原因となっている病気に伴って現れることが多い症状です。

例えばCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や肺線維症など肺の病気が原因の場合、長引く咳や痰がみられます。

慢性呼吸不全の患者さんの多くは、このような慢性的な咳・痰の症状を持っており、「風邪でもないのに咳が続く」「痰がからむ」という場合は背景にある肺の疾患を疑います。

2-3. その他の症状

血液中の酸素不足が続くことで、チアノーゼ(唇や指先が紫色になる症状)が現れることがあります。

また、慢性的な低酸素状態や高二酸化炭素血症の影響で、全身の倦怠感(だるさ)や頭痛、集中力の低下などが見られることもあります。

「なんとなく体がだるい」「朝起きると頭痛がする」といった症状も、慢性呼吸不全による場合があるでしょう。

【参考情報】『慢性呼吸不全の定義と原因疾患』国立病院機構西新潟中央病院

https://nishiniigata.hosp.go.jp/center-list/respiratory-center/respiratory-disease/definition.php#:~:text=%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%99%A8%E7%B3%BB

【参考文献】”Respiratory Failure: Causes, Symptoms & Treatment” by Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24835-respiratory-failure

3. 原因

慢性呼吸不全の背景にある主な原因や関連する病気について、ご説明します。

3-1. 肺の病気

慢性呼吸不全を起こす原因で最も多いのは、肺の慢性疾患です。

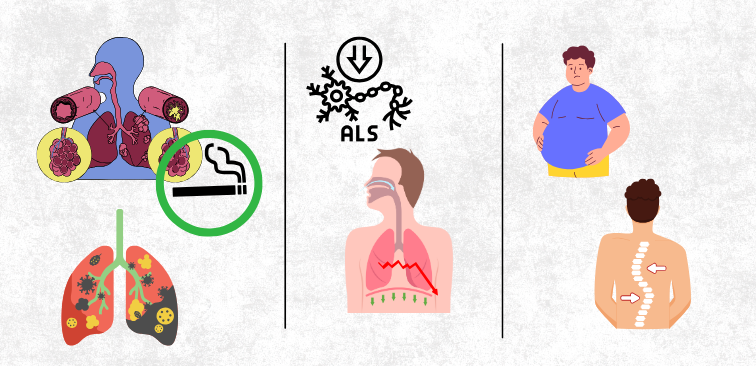

代表的なのはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で、長年の喫煙などにより肺の空気の通り道が狭くなり酸素を取り込めなくなる病気です。

他にも間質性肺炎(肺線維症)や肺結核の後遺症、重症の気管支喘息、進行した肺がんなど、肺そのものの病気で呼吸機能が低下し慢性呼吸不全になることがあります。

これらの場合、多くがI型呼吸不全となります。

【参考文献】”Chronic respiratory diseases” by World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/health-topics/chronic-respiratory-diseases

3-2. 神経・筋疾患

呼吸をつかさどる筋肉や神経の病気が原因の場合もあります。

例えば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーといった進行性の神経筋疾患では、横隔膜や肋間筋など呼吸に必要な筋力が低下して、十分な呼吸ができなくなります。

その結果、血液中の酸素が不足するとともに二酸化炭素を吐き出せなくなり、II型呼吸不全を引き起こします。

神経・筋疾患が原因の場合、肺自体に異常がなくても「息がしづらい」状態になり得る点が特徴です。

【参考情報】『慢性呼吸不全』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-02.html

3-3. その他の要因

上記以外にも、肥満や胸郭の構造的な問題が要因となるケースがあります。

極度の肥満ではお腹や胸部に脂肪がつきすぎて肺が広がりにくくなり、肥満低換気症候群(ピックウィック症候群)と呼ばれる慢性的な呼吸不全を起こすことがあります。

また、側弯症(そくわんしょう)などによる胸郭変形や、重症の胸郭疾患(胸の骨の変形や筋肉の障害)でも、肺を膨らませることが難しくなり慢性的な低酸素状態になることがあります。

これらは頻度は高くありませんが、原因不明の呼吸不全を診断する際には除外できない要因です。

【参考情報】『慢性呼吸不全と在宅酸素療法、在宅人工呼吸器療法』国立国際医療研究センター病院

https://www.hosp.jihs.go.jp/s003/010/060/index.html#:~:text=%E6%85%A2%E6%80%A7%E5%91%BC%E5%90%B8%E4%B8%8D%E5%85%A8

【参考情報】『在宅酸素療法とは』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/oxygen/01.html

4. 検査と診断

慢性呼吸不全が疑われる場合、どのような検査を行って診断するのでしょうか。

この章では、検査方法や診断の流れについてご紹介します。

4-1.血液検査

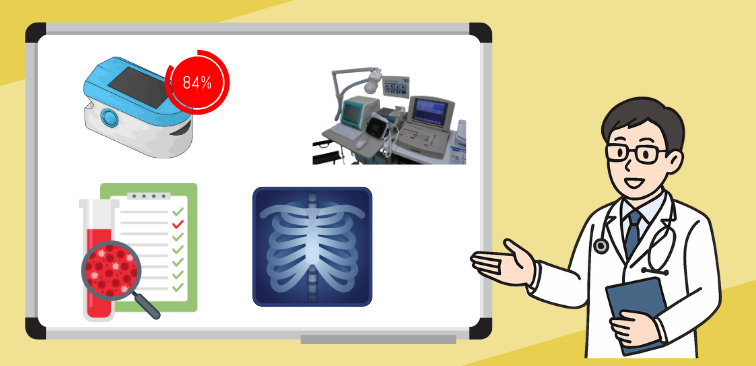

慢性呼吸不全が疑われる場合、まず行われるのが動脈血ガス分析という、血液中の酸素濃度を測定する検査です。

動脈から採血して酸素や二酸化炭素の濃度を詳しく調べます。

また、痛みを伴う動脈採血の代わりに指先などで簡便に測るパルスオキシメーター(経皮的酸素飽和度測定器)でおおよその酸素飽和度(SpO2)を確認することもあります。

これらの検査で血中酸素の低下が確認されると、慢性呼吸不全の診断に近づき、同時に二酸化炭素濃度も測ることで、I型かII型かの判断も行います。

4-2. 数値の目安

慢性呼吸不全かどうかを判断する数値として、動脈血の酸素分圧が60mmHg以下という基準があります(この値はパルスオキシメーターでの酸素飽和度でおよそ90%に相当します)。

平常時にこれを下回っていると呼吸不全の状態と定義され、この低酸素状態が1ヶ月以上続く場合に「慢性」と呼ばれるのです。

ただし数値はあくまで目安であり、患者さんの症状や状態も加味して医師が総合的に評価し診断を確定します。

4-3. 胸部レントゲン・肺機能検査

慢性呼吸不全と分かった場合、その原因を突き止めるための検査も重要です。

胸の中の異常を確認するために胸部レントゲンや胸部CT検査を行い、肺に陰影(肺炎や肺線維症の跡など)がないか調べます。

また肺機能検査(スパイロメトリー)で肺活量や一秒量を測定し、COPDの有無や肺の換気能力を評価します。

血液検査で炎症の有無(感染症や膠原病の指標)をチェックしたり、心不全を疑う場合は心エコー検査をすることもあります。

このように様々な検査結果を総合して、慢性呼吸不全の背景にある病気を診断していくのです。

4-4. パルスオキシメーターは診断の目安になる?

市販のパルスオキシメーターは、自宅でも手軽に血中の酸素飽和度を確認できるため、多くの方が利用しています。

慢性呼吸不全の診断自体は医療機関での詳しい検査が必要ですが、SpO2(経皮的酸素飽和度)の値が90%前後に低下している場合は呼吸不全の可能性があります。

日常的に息苦しさを感じる方がご自宅で測定してみて、安静時にも90%前後と低いようであれば、一度専門の医師に相談するとよいでしょう。

【参考情報】『慢性呼吸不全』日本医科大学呼吸ケアクリニック

https://rcc.nms.ac.jp/visit/maincare/disease08#:~:text=

5. 治療法

慢性呼吸不全と診断された場合、どのような治療が行われるのでしょうか。

治療法を知っておくことで、今後の生活への不安を少しでも和らげることができるかもしれません。

5-1. 在宅酸素療法(HOT)

慢性呼吸不全の基本的な治療の一つが在宅酸素療法(HOT:Home Oxygen Therapy)です。

自宅に酸素濃縮器という装置を設置し、チューブを通じて酸素を吸入します。

空気中の酸素濃度(約21%)では不足する患者さんでも、高濃度の酸素を吸入することで血中の酸素レベルを維持できます。

適切な酸素療法によって息切れが和らぎ、心臓や他の臓器への負担も軽減されるでしょう。

ただし、在宅酸素療法(酸素吸入)を行う際は、火気の取り扱いに細心の注意が必要です。

高濃度の酸素を吸入中にタバコの火などを近づけると、チューブや衣服に酸素が染み込んでいるため引火しやすく、火傷や住宅火災につながる危険性があります。

実際に在宅酸素療法中の喫煙が原因と見られる火災事故も報告されているため、酸素療法中は絶対に喫煙しないこと、また酸素濃縮器の周囲2メートル以内にコンロ・ストーブ等の火気を置かないことが注意喚起されています。

携帯用酸素ボンベを使えば外出も可能で、患者さんの生活の幅を広げることができます。

医師が一人ひとりの状態に合わせて酸素流量や使用時間を指示してくれるので、その指示を守って継続することが大切です。

【参考情報】『在宅酸素療法における火気の取扱いについて』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003m15_1.html

5-2. 人工呼吸器の利用

慢性呼吸不全の中でも、特にII型の場合には、人工呼吸器による換気補助が治療に用いられることがあります。

一般的なのはNPPV(非侵襲的陽圧換気)療法といって、マスクを使った人工呼吸器で睡眠中などに呼吸をサポートする方法です。

夜間にNPPVを使用すると、睡眠中の低酸素・高炭酸ガス状態を改善し、朝の頭痛や日中の眠気が軽減されます。

また、NPPVにより肺や呼吸筋の負担を減らすことで、呼吸不全の進行を遅らせる効果も期待できます。

重症の場合には気管切開をして人工呼吸器を終日使用するケースもありますが、多くの場合、まずはNPPVのような体に負担の少ない方法で換気サポートを行います。

5-3. 呼吸リハビリテーション

呼吸リハビリテーションも慢性呼吸不全の治療において重要です。

専門の呼吸療法士や理学療法士の指導のもとで、呼吸筋を鍛える練習や、呼吸を楽にする姿勢・方法(口すぼめ呼吸など)を身につけます。

息切れがあるとどうしても活動が減って筋力が落ちてしまいますが、リハビリを続けることで体力の維持・向上が期待できます。

また、歩行訓練やストレッチを取り入れて、心肺機能全体の改善を図ります。

呼吸リハビリを行うことで日常生活で動ける範囲が広がり、結果的に生活の質(QOL)の向上につながります。

医師と相談し、自宅でもできる簡単な呼吸訓練を習慣にすると良いでしょう。

【参考情報】『慢性呼吸不全』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-02.html

5-4. 原因疾患の治療と生活習慣の改善

慢性呼吸不全の対症療法(酸素や換気のサポート、リハビリなど)に加えて、根本原因となっている病気の治療も欠かせません。

例えばCOPDが原因であれば禁煙と吸入薬による治療、肺線維症であれば抗線維化薬の内服、神経筋疾患であればその疾患に応じた専門的治療を行います。

また、慢性呼吸不全と付き合っていくためには生活習慣の見直しも重要です。

栄養バランスの取れた食事で体力を維持し、呼吸リハビリや軽い運動で筋力を落とさないようにします。

また、予防接種(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン)を受けて呼吸器感染症を防ぐことも有効です。

病気自体の治療と生活面のケアを両輪で進めることで、慢性呼吸不全の悪化を防ぎながら長く安定した生活を送ることが可能になります。

◆「肺炎予防!65歳になったら肺炎球菌ワクチンの接種をおすすめします」>>

【参考情報】『H-02 慢性呼吸不全』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-02.html#:~:text=2

【参考情報】『在宅酸素療法における火気の取扱いについて』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003m15_1.html

6. まとめ

慢性呼吸不全は、長い年月をかけて呼吸機能が低下することで起こり、息切れや疲労感など日常生活に影響を及ぼす病態です。

進行はゆっくりですが放置すると合併症も起こり得るため、息苦しさが続く場合は早めに専門医に相談しましょう。

適切な治療と自己管理によって、慢性呼吸不全と付き合いながらでも自分らしい生活を送ることは十分可能です。

【参考情報】『慢性呼吸不全と在宅酸素療法、在宅人工呼吸器療法』国立国際医療研究センター病院

https://www.hosp.jihs.go.jp/s003/010/060/index.html#:~:text=