喘息に市販薬は使える?子どもの咳に悩む保護者が知っておくべき受診の目安

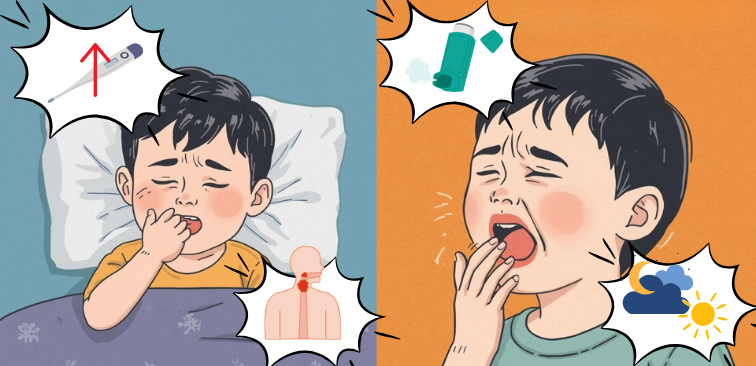

子どもの咳が続くと「風邪かな」と思いながらも、夜間の咳き込みや季節の変わり目の悪化に不安を感じる保護者は多いです。

つい薬局で市販薬を手に取りたくなりますが、小児喘息の場合は必ずしも適していないことがあります。

本記事では、市販薬と処方薬の違いや受診の目安をわかりやすく解説します。

1. 子どもの咳と市販薬に迷う保護者の方へ

子どもの咳は家庭で最もよくみられる症状のひとつで、特に就学前後の子どもに頻発します。

夜間に咳き込みが続くと、保護者は「ただの風邪だろうか」「喘息ではないか」と迷い、不安を募らせることが少なくありません。

こうした場面で頼られやすいのが市販薬です。

ドラッグストアでは咳止め薬やかぜ薬が簡単に手に入り、仕事や家事の合間に受診できない保護者にとって「とりあえずできる対応」として利用されやすい傾向があります。

【参考情報】”Cough” by American Academy of Pediatrics

https://publications.aap.org/pediatricsinreview/article/40/4/157/35263/Cough

1-1. 咳が長引くときの心配

子どもの咳が1週間以上続くと、保護者は「風邪ならそろそろ治るはずなのに」と不安になります。

特に夜間や早朝に強く出る咳、運動後にゼーゼーと苦しそうな呼吸音を伴う場合は、喘息を疑うべきサインです。

こうした症状を風邪と誤解して市販薬で対応し続けると、診断が遅れ、子どもの体力や生活に大きな影響を及ぼす恐れがあります。

1-2. 市販薬を選ぶ心理と落とし穴

「何かしてあげたい」という思いから市販薬を購入するのは自然な行動です。

しかし市販薬はあくまでも一時的に症状を和らげる目的で作られており、喘息の原因である気道炎症を抑えることはできません。

さらに小児では年齢による使用制限があり、誤用や過量投与による副作用のリスクもあります。

市販薬が悪いのではなく、適応が限られている点を理解することが重要です。

2. 喘息と風邪の咳の違い

子どもの咳が長引くとき、保護者がまず考えるのは「風邪だろう」という判断です。

確かに咳の原因で最も多いのは風邪ですが、なかには喘息が隠れているケースもあります。

両者は同じ「咳」という症状を示すため見分けが難しく、自己判断で市販薬を使い続けると適切な治療が遅れることがあります。

ここでは、風邪の咳と喘息の咳の特徴を整理し、その違いを分かりやすく解説します。

【参考情報】”Asthma in Children” by National Heart, Lung, and Blood Institute

https://www.nhlbi.nih.gov/health/asthma/children

2-1. 風邪による咳の特徴

風邪の咳はウイルス感染によって一時的に気道が炎症を起こすことが原因です。

多くの場合、鼻水や発熱、のどの痛みを伴い、1週間前後で症状が軽快します。

日中も夜間も咳が出ることがありますが、体調の回復とともに自然に治まっていくのが特徴です。

一般的な風邪の咳は、市販の鎮咳薬や去痰薬で一時的に和らぐこともありますが、長引くことは少なく、数日で改善傾向がみられます。

もし咳が2週間以上続く場合は、風邪以外の原因を疑うことが大切です。

2-2. 喘息の咳の特徴

一方、喘息は「気道が慢性的に炎症を起こしている状態」です。

炎症によって気道が狭くなり、空気の通り道が敏感になるため、少しの刺激でも咳やゼーゼーした呼吸が出やすくなります。

喘息の咳は、風邪と異なり長期間繰り返すのが特徴です。

特に夜間や早朝に悪化しやすく、子どもが寝ている間に咳き込んで目を覚ますことがあります。

また、運動後にゼーゼーとした呼吸音が聞こえる場合も注意が必要です。

【参考情報】『はじめてぜん息と診断された方へ』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/case/first.html

2-3. 市販薬で改善しにくい理由

ここで大事なのは「喘息の咳は市販薬では改善しにくい」という点です。

市販薬の多くは、咳を抑える鎮咳薬や痰を出しやすくする去痰薬であり、一時的に症状を軽くすることはできても、喘息の原因である「気道の炎症」そのものを抑える力はありません。

そのため、喘息の咳は市販薬では根本的に治まらず、しばらくすると再び症状が出てしまうのです。

保護者のなかには「薬を飲ませても効かない」「一度治ったように見えてまた咳が出てきた」という経験をした方も多いでしょう。

これは市販薬で炎症を抑えることができないために起こる現象です。

長引く咳を「風邪の延長」と思い込み、薬局で薬を買い替えて使い続けることは、むしろ診断を遅らせてしまいます。

喘息の場合、医師の診断を受けて処方される「吸入ステロイド薬」などで炎症をコントロールすることが欠かせません。

夜間や季節の変わり目に咳が悪化するようであれば、市販薬に頼り続けるのではなく、一度専門医の診察を受けることが安心につながります。

3. 子どもに使われる市販薬と注意点

子どもに使用される市販薬にはいくつかの種類がありますが、注意すべき点が多く存在します。

代表的なのは「鎮咳薬(ちんがいやく)」「去痰薬」「抗ヒスタミン薬」です。

これらは咳の原因や症状を一時的に和らげるために作られていますが、喘息においては根本的な治療にはつながりません。

【参考情報】”Should You Give Kids Medicine for Coughs and Colds?” by U.S. Food and Drug Administration

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/should-you-give-kids-medicine-coughs-and-colds

3-1. 鎮咳薬の特徴と制限

デキストロメトルファンなどは咳中枢に作用して咳を抑える薬です。

しかし6歳未満の使用は制限されており、眠気や吐き気といった副作用の報告もあります。

特に夜間に与えることで一時的に眠れるようになっても、気道の炎症は残ったままです。

3-2. 去痰薬・抗ヒスタミン薬

カルボシステインなどの去痰薬は痰を出しやすくしますが、喘息の気道炎症を改善するわけではありません。

抗ヒスタミン薬は鼻水やアレルギー症状を抑える作用がありますが、強い眠気を起こす可能性があり、学齢期の子どもに与える場合は特に注意が必要です。

3-3. 年齢制限と自己判断の危険

「子ども用」と書かれていても、対象年齢や体重により用量が異なります。

複数の薬を併用することで同じ成分を二重に摂取してしまう危険もあります。

市販薬の使用自体が危険という訳ではありませんが、注意点に気をつけて使用しましょう。

◆『咳止め薬は市販薬で対応できる?咳のタイプ別・選び方と受診の目安』>>

【参考情報】市販のくすりを使用する場合の注意点 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/0001.html

4. 喘息治療で使われる処方薬との違い

喘息の治療には、市販薬には存在しない「根本治療薬」が使われます。

4-1. 吸入ステロイド薬

喘息治療の基本は吸入ステロイド薬で、気道の炎症を抑えることで発作を予防します。

代表的な薬剤には フルチカゾン(フルタイド)、ブデソニド(パルミコート)、シクレソニド(オルベスコ) などがあります。

毎日継続することで効果を発揮し、症状のない状態を保ちます。

◆『喘息治療で使われる「オルベスコ」の特徴や副作用について解説!』>>

4-2. 発作時に使う薬

発作が起きたときは、短時間作用型β2刺激薬(SABA)が用いられます。

代表的な薬には サルブタモール(ベネトリン吸入薬) や プロカテロール(メプチン吸入薬) があります。

これらは気管支を拡張し呼吸を一時的に楽にします。

ただし炎症を抑える作用はなく、根治にはつながりません。

◆『咳が止まらない…喘息治療薬が効かないと感じるときに考えられる原因』>>

4-3. 市販薬で代用できない理由

市販薬は「症状を一時的に和らげるもの」であるのに対し、処方薬は「炎症を抑えて再発を防ぐ」ことを目的としています。

この違いが明確であるため、喘息を市販薬でコントロールすることはできません。

【参考情報】『喘息予防・管理ガイドライン2021』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/57/feature/

【参考情報】”Asthma Care Quick Reference” by National Heart, Lung, and Blood Institute

https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/asthma_qrg.pdf

5. 受診を考えるべきサイン

子どもの咳が続いたとき、「市販薬でもう少し様子を見よう」と考えるのは自然なことです。

しかし、喘息の可能性があるときには受診が欠かせません。

特に以下のようなサインがある場合には、小児科や呼吸器内科の診察を受けることが重要です。

【参考情報】”Asthma” by Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/asthma/index.html

5-1. 夜間・早朝の咳き込み

夜中や早朝に咳が強くなるのは喘息の典型的な特徴です。

風邪であれば日中も夜も咳が出ますが、喘息は気道が夜間に狭くなりやすく、寝入りばなや明け方に咳が悪化します。

子どもが咳で何度も目を覚まし、家族も睡眠不足になるようなら早期受診が必要です。

◆『咳が止まらない!つらいときに自分でできる対策を紹介します』>>

5-2. 運動時のゼーゼー

走ったり体を動かした直後に「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と呼吸音がする場合、運動誘発性の喘息の可能性があります。

体力不足や風邪と思い込んでしまうと見逃されがちですが、繰り返すと学業や日常生活に支障をきたします。

5-3. 季節の変わり目に毎回悪化する

春や秋の気温や湿度の変化が大きい時期、また台風や気圧の変動があるときに毎回咳が悪化する場合は、喘息や咳喘息が背景にある可能性があります。

気象条件と症状の関係を記録して医師に伝えると診断の助けになります。

5-4. 家族に喘息やアレルギーがある

遺伝的要因も喘息の発症に大きく関与します。

両親のどちらかが喘息の場合、子どもも同じように気道が敏感で、発症リスクが高まることが知られています。

また、花粉症やアトピー性皮膚炎といったアレルギー疾患も、喘息と関連が深いため注意が必要です。

たとえば「親が花粉症で、子どもが春になると咳を繰り返す」といったケースでは、環境要因と体質が重なって症状が出やすくなります。

さらに、兄弟姉妹に喘息の既往がある場合も同様にリスクが高く、見逃せません。

◆『子どもの咳が長引く…原因は食物アレルギーかもしれません』>>

5-5. その他の注意点

長引く咳に痰や胸の痛みが伴う場合は、肺炎や気管支炎など別の病気が隠れている可能性もあります。

特に黄色や緑色の痰が続くときは、細菌感染が疑われます。

また、咳のたびに胸や背中が痛む、息を吸うと苦しいといった症状は、気道以外の問題が関係しているケースもあるため注意が必要です。

さらに、咳とともに発熱が続く、顔色が悪い、食欲が落ちて元気がないといった全身症状があるときは、早めに医療機関を受診しましょう。

小さなお子さんの場合は症状を自分でうまく説明できないため、「遊ばなくなった」「呼吸が浅い」「眠りがち」など普段と違う様子が見られるときも重要なサインです。

【参考情報】『成人のぜん息Q&A』厚生労働省

https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=3

【参考情報】『成人ぜん息の基礎知識』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/qa/sick.html

6. 家庭でできる補助的なケア

喘息の治療は医師の指導のもとで行うのが基本ですが、家庭での環境整備や生活習慣の工夫も大切です。

【参考情報】”How does indoor air quality in schools affect children with asthma?” by U.S. Environmental Protection Agency

https://www.epa.gov/iaq-schools/how-does-indoor-air-quality-schools-affect-children-asthma

6-1. 室内環境の整備

ダニやハウスダストは喘息発作の大きな要因です。

布団や枕カバーは週1回の洗濯を習慣にし、布団乾燥機や掃除機を使って清潔を保ちましょう。

カーペットよりフローリングのほうが管理しやすくおすすめです。

乾燥は咳を悪化させるため、加湿器で40〜60%を保ちます。

ただし過度な加湿はカビの繁殖につながるため、換気と併用することが重要です。

◆『子どもの咳が繰り返す原因とは?家庭でできるケアと受診の目安』>>

【参考情報】『ぜん息を知る』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/

6-2. 生活習慣の工夫

睡眠不足や疲労は喘息を悪化させます。

早寝早起きの規則正しい生活を心がけましょう。

また、家族の喫煙は絶対に避けてください。

受動喫煙は子どもの気道を刺激し、発作を誘発することがわかっています。

6-3. 学校・園での対応

学校や園の先生に喘息の可能性を伝えておくと、体育や運動のときに無理をしなくて済みます。

特にマラソンや持久走などの運動は発作を誘発しやすいため、事前に配慮してもらえる環境を整えることが重要です。

吸入薬を使っている場合は使用方法を共有し、必要なときにすぐ対応できるようにしておくと安心です。

また、春の花粉、梅雨のカビ、冬の乾燥など季節ごとのリスクを把握して対策をとりましょう。

行事や遠足の際にも、アレルゲンや気温差による発作リスクを考えて、事前に先生へ相談しておくと安心です。

7. 受診で得られる安心感

受診することで得られる安心感は大きな意味を持ちます。

「咳の原因が何なのか」をはっきりさせることができます。

もし喘息であれば早期に治療を開始でき、重症化を防ぐことにつながります。

【参考情報】”A refresher on childhood asthma: What families should know and do” by Harvard Health Publishing (Harvard Medical School)

https://www.health.harvard.edu/blog/a-refresher-on-childhood-asthma-what-families-should-know-and-do-202207122780

7-1. 医師による診断の流れ

問診で発症時期や生活習慣を確認し、聴診器で呼吸音を聞きます。

必要に応じて呼吸機能検査やアレルギー検査も行います。

これにより、咳が風邪なのか喘息なのか、あるいは別の病気かを見極めます。

7-2. 治療開始後の変化

処方薬を正しく使い続けることで、夜間の咳が減り、日常生活が安定します。

子ども自身が「咳で眠れない」不安から解放され、学業や遊びに集中できるようになります。

家族にとっても安心が得られるのです。

7-3. 保護者の役割

発作が出たときの状況を記録することは診断に役立ちます。

咳が強く出る時間帯やきっかけをメモして医師に伝えると、より適切な治療につながります。

また、家庭での環境整備も治療効果を高める重要な要素です。

◆「子供が呼吸器内科を受診する目安は?よくある病気と症状について」>>

8.おわりに

子どもの咳が長引くと、市販薬で対応したくなる保護者は少なくありません。

しかし小児喘息の場合、市販薬では根本的な改善が得られません。

夜間の咳や運動後のゼーゼーは受診が必要なサインです。

診断と治療を受けることで、安心した日常を取り戻すことができます。